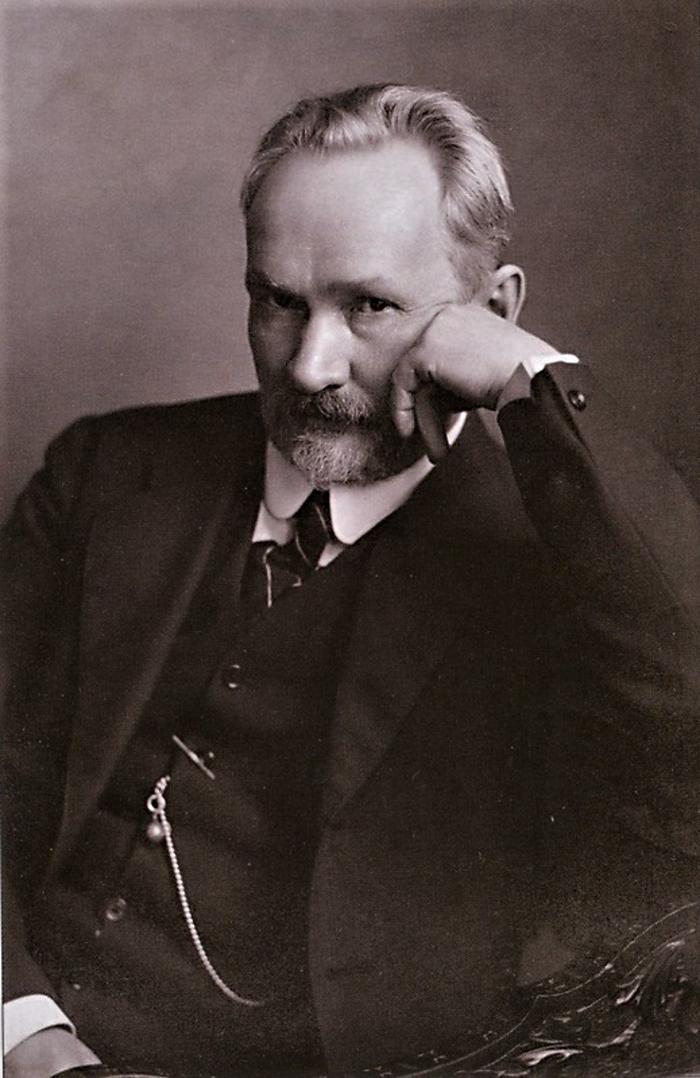

Василий Розанов

(1856-1919)

О

вере и

неверии

«Слово о страшном суде» епископа

волынского Антония

и письмо «Почему я не верю»

Аркадия Ковнера

из книги «Около церковных

стен», Том 2.

Воздыханцы

– Чем спасаетесь?

– Воздыханиями...

Этот краткий диалог между двумя старцами, подслушанный мною лет семь назад, глубоко запал мне в душу. Сколько я ни присматривался потом, ища, где сердцевина "нашей веры", в чем сердцевина "русского основного религиозного настроения" – я постоянно приводился и наблюдениями, и размышлениями к идее и факту постоянных, повсюдных "воздыханий". Религиознее человек – больше "воздыхает", религиознее место – слышнее "воздыхания"; приходит время года усиленно религиозное – опять же и опять это выражается в том, что "воздыхания" становятся громче и переходят во всхлипывание, в плач или в "скрежет зубовный". Так что в "воздыханиях", очевидно, содержится наше не официальное, но интимное "credo".

В дни поста, как теперь, эти "воздыхания" учащаются, сгущаются. Их приходится услышать не только там, куда специально приходят их послушать, или сами приходят туда специально повоздыхать, но они переходят, наконец, в политическую печать, являя здесь довольно необычайное зрелище. Одно из таких "воздыханий" мне только что пришлось прочесть.

Это – помещенное в No 60 "Москов. Ведом." "Слово о Страшном Суде и о современных событиях" одного из наших южнорусских епископов. О нем, сейчас же после появления в газете, заговорили в Петербурге и, как я слышал, очень видные литераторы собираются на него возражать. В газетах уже появились именно возражающие заметки об этом в некотором смысле достопамятном "Слове".

Конечно, епископское слово священно и никому не придет на ум оспаривать его, когда оно движется в пределах Св. Писания или излагает догматическое учение Церкви о предметах веры. Но если бы коснулось дело географии, истории, то как можно согласиться, например, с неверной хронологией или с приписанием Наполеону Каталаунской битвы? Тут наша робость отваживается на возражения. Равно нельзя сказать, чтобы политические и общественные дела, напр. хоть Земский Собор, толки о котором, кажется, вызвали достопамятное "Слово", были приурочены к специальному епископскому ведению или "досмотру". И раз уже епископ отважился в сие бурное море, то он сам же и подверг себя возможности бурь, мелей и невидимых скал. Не доходя пока до темы, остановлюсь на подробностях. Епископ предсказывает, что у нас, "если все так пойдет далее", то

"жестокие и упорные начнут с того, что отнимут у народа возможность изучать в школах Закон Божий, а кончат тем, что будут разрушать храмы и извергать мощи угодников Божиих, собирая их в анатомические театры".

С последним предвидением или предсказанием никак нельзя согласиться, ибо "мощи угодников Божиих" весьма мало представляют интереса и важности с анатомической стороны. Но здесь не одна научная ошибка. Пылкие предсказания народ принимает уже за сущее. Ведь нужно же ведаться с психологией толпы! Если "будет", "наступает время", то может кое-где уже и есть, уже наступило теперь. Надвигается на нас холера. Будут врачи лечить холерных. И вот как-то в деревнях примут таких людей, которые "собираются" или "будут" анатомировать... св. угодников!!! Ведь епископскому гласу, раздавшемуся с "Московск. Вед.", могут начать в неосторожных проповедях подражать губернские, уездные и сельские батюшки.

Да и к чему такое недоброжелательство в предвидениях? Ну, когда "будут", тогда и судите. Как же судить вора, прежде чем он украл? Поистине "страшный суд"...

В другом месте епископ говорит, что Руси грозит расхищение и разорение

"от руки таких народностей, о которых наши газетные писаки даже ничего и не знают, каковы, например, татары казанские, крымские и кавказские, так смело проявляющие себя за последнее время".

Как же они "не знают их", если почти ежедневно о них пишут? Да один из "газетных писак", покойный Евг. Марков, дал классическое описание древностей, этнографии и быта Крыма, а о татарах казанских и кавказских тоже осведомляли Россию вовсе не архиереи и другие духовные особы, а путешественники, этнографы, собиратели народных песен и обычаев, т.е. все люди светские и писатели или, по "воздыханию", писаки.

Перехожу к теме.

Автор "Слова" поистине "судит живых и мертвых" и предваряет собою Страшный Суд. Суть горьких его упреков образованному обществу заключается в том, что последнее живет в "мрачном самооправдании". Что, например, доктора лечат народ – и уверены, что приносят народу пользу, учителя учат и тоже верят в пользу этого. В этом корень зла. Обращаясь к читателям-слушателям, автор громит:

"Вы смутно чувствуете, что не устоять вам на этом допросе Небесного Судьи, что ваше правдолюбие было лишь личиной вашего мятежного духа, вашего внутреннего человеконенавистничества, что о любви к меньшей братии вы только говорили, а любили исключительно себя самих и пышные слова, которыми питали свое тщеславие и под которыми укрывали свою себялюбивую праздность".

Перефразирую "писак" и общественных деятелей,– оратор говорит как бы от их имени:

"Помилуйте, мы ли не работали для общественной правды и для меньшей братии? Мы ли не старались о введении равенства, участвуя в современном освободительном движении, мы ли не боролись против чиновнического произвола?" Так заговорят представители передовых слоев общества, оправдывая себя от наших обвинений... О, если бы они не говорили так! О, если бы эти несчастные безумцы такими словами не осуждали невольно самих себя прежде, чем услышать осуждение от Господа! Ведь те блаженные праведники, которых Он призовет в Свое царство, не найдут в своей памяти дел любви, а будут в смиренном покаянии только грехи свои вспоминать, и скажут Христу: "Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, и жаждущим и напоили?" и проч. (Матф. глава 25, стих 37). Напротив того, нечестивые будут проникнуты тем же духом мрачного самооправдания, каким исполнены наши несчастные современники... Да, чем более самооправдания у людей, тем ближе они подходят к изображению осужденных навеки".

Но ведь, отлагая великопостное время и "воздыхания", как уже и не почувствовать себя бодрым и в настроении "слава Богу!", когда в самом деле с утра не покладаешь рук и хоть по малому разумению все трудишься около людей. Вне монашеской обстановки ей-ей нам, не монахам, монашеское настроение непонятно. Работаем, а к вечеру веселимся, а то отдыхаем в семье, и – "слава Богу!". Все "слава Богу!". Как труд, так и "слава Богу!". Нет ничего веселее труда, счастливее труда. И просто монашествующие потому слишком скорбят и "воздыхают", а наконец, несколько и злобятся на мир, что слишком предаются созерцаниям и мало имеют физического моциона, в частности – работного моциона, ну, хоть по ухаживанию за больными в деревне, за ранеными на Востоке. Известно, и не раз сообщались в печати сведения, как "утружденно", с "воздыханиями" растворяют обители двери для приема даже раненых, и чаще этих дверей не отворяют вовсе, ссылаясь, что стоны умирающих нарушат их "молитвенный покой".

Оратор упрекает образованных, что они "не любят слушать и говорить о Страшном Суде". Напротив, очень любим. Ведь автор сократил притчу и переставил в ней предметы в обратном порядке, указанном Христом. К счастью, великая эта притча известна всем до малых ребят.

Грешные и праведные приходят перед И. Христа, и Он отделяет овец от козлищ. Добрые плачут, но Христос утешает их: "Я жаждал – и вы дали мне пить, алкал – и дали есть, был в темнице – и вы посетили Меня". Изумленные праведники спрашивают: "Когда же это было? Мы Тебя не видели". Тут Он и разъясняет: "Так вы поступали с людьми: и, следовательно, со Мною поступили так". Это ведь общеизвестно. Общеизвестно это великое, грядущее обетованиями, отождествление Себя Христом с человечеством. Сколько надежд-то, сколько надежд! Войдут ли в это обетование доктора, лечащие от холеры, войдут ли сельские учителя – пусть судят об этом читатели. Евангелист продолжает:

"Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и аггелам его. Ибо алкал Я и вы не дали Мне есть; жаждал – и вы не напоили Меня; был странником – и не приняли Меня; болен и в темнице – и не посетили Меня". Тогда скажут Ему в ответ: "Господи, когда же мы видели Тебя жаждущим и алчущим, или нагим, или в темнице,– и не послужили Тебе"? Тогда скажет им в ответ: "Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших: то не сделали Мне". И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную".

Вот полное-то обетование! Без урезок и комментариев, дословное. Отчего же работающим и унывать? Ведь бесспорно же, ведь это факт же, что они кормили в голод (народные столовые), лечили в болезнях, а вот добрый Пругавин и посетил узников "в Суздальской темнице". Правда, имя Божие не частит у них на языке. Да ведь и "оправданные" на "Страшном Суде" сперва испугались было за себя: "Когда мы Тебя видели, Господи Христе? Видали только людей". Т.е. они как бы забыли Бога: но сын Божий нарекает их "возлюбленными Отца" Своего! Ну, оратор, может быть, доскажет, кто же пошел налево, не кормив, не лечив, и иногда, как в Суздале, держа в оковах? Не нужно разъяснения. Читатель знает, все знаем.

О чем "воздыхаете"? О себе вздохните!

1905, 1-я неделя Великого Поста.

"Слово" до того характерно и все так исторически важно, что я перепечатываю его целиком, для пополнения иллюстрации "Двух станов" (см. т. 1, стр. 214–223).

"СЛОВО О СТРАШНОМ СУДЕ И О СОВРЕМЕННЫХ

СОБЫТИЯХ"*

Господь, долготерпящий о наших грехах, сподобил нас дожить до преддверия Св. Четыредесятницы и еще раз услышать в храме Божием Его предсказания о Своем втором пришествии.

Страшный Суд! О, горестное слово для сынов суетной современности.

Страшный Суд! Как они не любят напоминания об этом Суде! Даже те, которые согласны тебя слушать, пока ты. говоришь о некоторых евангельских заповедях, лишь только услышат о Страшном Суде, или о неизбежной для каждого смерти, сейчас же омрачают свои лица, стараются переменить разговор или даже ответить тебе каким-нибудь грубым кощунством.

Увы, они испытывают при этом то же настроение духа, как некогда нечестивый язычник Феликс, любивший слушать Апостола Павла: но когда последний говорил о правде, о воздержании и о будущем Суде, то Феликс пришел в страхе и отвечал: "теперь пойди, а когда найду время, позову тебя" (Деян. 24, 25).

Иначе, братие, относились к мысли о Страшном Суде древние христиане. Не страшным, а вожделенным представлялся он им. Они не отворачивались с ужасом от представления Суда Божия, но радостно простирали к нему руки. Когда Господь вознесся на небо, и облик Его исчез из глаз Святых Апостолов, то они не могли отвести своих взоров от небесных высот до тех пор, пока не явились два светлые ангела и удостоверили их в том, что – "сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде приидет, им же образом видесте Его, идуща на небо" (Деян. 1,11).

Тогда святые Апостолы обратили к земнородным свое слово и им посвятили свои труды, но свою силу и свое терпение почерпали в том блаженном ожидании грядущего с небес Вечного Судии, каковое они завещали и своим ученикам из поколения в поколение. Этим же ожиданием жили первые христиане, безропотно перенося житейскую неправду, тяготясь данную в удел людям многострастною плотью и созерцанием человеческих беззаконий. Они утешали себя уверенностью, что придет конец сему безбожному веку, что возвратится на землю сладчайший Господь Иисус и Своим нелицеприятным судом посрамит возносящееся нечестие, вознесет и прославит угнетаемую правду. Подобное ожидание по временам охватывало христианские общины с такою нетерпеливостью, что люди оставляли свои обычные занятия и ни о чем не хотели слышать, кроме как об ожидаемом Спасителе и наступающем дне Его, так что Апостол Павел принужден был особым посланием охлаждать их неумеренный пыл (2 Солун). Да и та книга, в которой заключены слова нашего спасения, т.е. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, заканчивается мольбой к Нему о скорейшем возвращении на землю для последнего суда. "И дух и Невеста говорят: прииди! и слышащий да скажет: приди! Ей, гряди Господи Иисусе!" (Апок. 22, 17, 20).

Скажи теперь, современный христианин, почему же ты испытываешь иные чувства при мысли о втором пришествии Господнем, почему они более подобны чувствам врага Христова Феликса, а не Его блаженных Апостолов и их учеников? почему ты содрогаешься, когда слышишь о том, как небеса с шумом падут, как будут распадаться гробы и восставать умершие по трубному звуку Архангела, как море отдаст своих мертвых, и все нагими предстанут пред Сына Человеческого? Ведь не для тебя должно казаться все это страшным, ведь тебе, как христианину, сказано иное: "когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше" (Лук. 21, 28). Зачем же ты трепещешь, слыша то, чему должен радоваться? Не тебе должно страшиться и плакать, а врагам Христовым, язычникам; не будь же подобен тем, о коих сказано: "Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные" (Мтф. 24, 30) и еще: "Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его: и возрыдают пред Ним все племена земные" (Апок. 1, 7).

Ты тоже страшишься и плачешь? Плачь же, но не о Суде Божием, а о своем отступлении. Исповедай Богу, что сердце твое отступило от Его Евангелия, что возлюбил ты нынешний век и с его неправдой, что отвратился ты делами своими от Христа и Его правды, что ты ложно носил Его имя, а служил Велиару, у которого нет общения с Христом. Принеси покаяние Богу, вступи в предстоящее поприще поста и молитвы, как возвращающийся в дом отца блудный сын, бей себя в перси, как кающийся мытарь,– и тогда не потеряна твоя надежда, ибо небесное царствие восхитили и благоразумный разбойник, и покаявшаяся блудница, и мытарь, отрекшийся от своего стяжания. Спеши и ты подражать их примеру.

Но увы, если б ты был близок к ним по духу, то не отвращал бы ушей своих от слушания о Страшном Суде. А если, слыша о нем, нахмуриваешь лицо свое, то вижу в нем не покаянное чувство, столь мало доступное сынам нашего горделивого, лживого века, но злобное упорство, выражающееся в попытке найти отговорку своему невниманию. Кто из нас, духовных, не знает этих отговорок, чьи уши не были поражаемы ими, как ударами бича? "Мы не суда грядущего боимся,– так говорят теперешние люди,– мы не союзники врагов Христа и Его учения, но мы берем из последнего лишь высокие заповеди о правде и любви к меньшей братии, а туманными предсказаниями о конце мира мы не интересуемся, и потому не любим слушать этих мрачных предвещаний, сжимающих сердце безотрадными ужасами".

Но зачем же вам ужасаться, если так? Вы любите правду и милосердие? Тогда Страшный Суд будет днем вашего торжества. Там откроется высшая правда, там упразднится разность между людьми по сословиям и состоянию: цари предстанут вместе с рабами, иерархи с простецами, старцы с юношами, богачи и нищие вкупе. А если вы избрали милосердие к бедным знаменем своей жизни, то для чего боитесь суда Божия? Ведь на нем только об этом и будет спрашивать Господь. Ни о благочестии, ни о молитвах, ни о постах, ни даже о целомудрии,– вообще ни о чем, что вам так не по душе, не спросит вас Небесный Судья, а только о напитании алчущих, о посещении больных и заключенных в темницах.

Или вы смутно чувствуете, что не устоять вам на этом допросе, что ваше правдолюбие было лишь личиной вашего мятежного духа, вашего внутреннего человеконенавистничества, что о любви к меньшей братии вы только говорили, а любили исключительно себя самих, и пышные слова, которыми питали свое тщеславие, и под которыми укрывали свою себялюбивую праздность?

"Помилуйте, мы ли не работали для общественной правды и для меньшей братии? Мы ли не старались о введении равенства, участвуя в современном освободительном движении, мы ли не боролись против чиновнического произвола?" Так заговорят представители передовых слоев общества, оправдывая себя от наших обвинений.

О, если б они не говорили так! О, если б эти несчастные безумцы такими словами не осуждали невольно самих себя прежде, чем услышат осуждение от Господа! Ведь те, которых Он признает исполнившими заповедь любви, те блаженные праведники, которых Он призовет в Свое царство, не найдут в своей памяти дел любви, а будут в смиренном покаянии только грехи свои вспоминать, и скажут Христу: "Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?" и прочее (Мтф. 25, 37). Напротив того, нечестивые будут проникнуты тем же духом мрачного самооправдания, какими исполнены наши несчастные современники: "когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице,– и не послужили Тебе?" (44).

Да, чем более самооправдания у людей, тем ближе они подходят к изображению участи осужденных навеки.

Горе, горе вам, лукавые, хвастливые лжецы! Не столь ужасны ваши беззакония, ваш разврат, ваша черствость, ваше забвение Бога и вечности, сколько пагубный дух самооправдания, закрывающий пред вами все пути к исправлению себя, все двери к покаянному воплю.

А духом этого горделивого оправдания и осуждения других проникнута вся современная жизнь; ему научают детей от школьного возраста, им извращают русский народный характер, народный дух, тот дух смиренномудрия, терпения и любви, в котором Русские познавали Христа, в котором пребывал Христос, как принято говорить, родившийся в Вифлееме и живущий в России.

Но этот дух смиренного самоосуждения давно вытравлен из нашего общества языческим бытом (культурой) еретического Запада, и оттуда общая ненависть к слышанию о Страшном Суде Божием, когда никакая ложь не поможет самооправдывающейся гордыне, но она будет изобличена, посрамлена и осуждена пред лицом целой вселенной.

Но чтобы и теперь явить безответными носителей сего горделивого духа в глазах людей искренних и благоразумных, подвергнем беспристрастной оценке предмет их ложной похвальбы, то есть их общественную деятельность, их общественные стремления. Это ли дело любви? Исполненные исконною злобой, ненавистью ко всему русскому, руководители этого движения не останавливаются ни пред чем, чтобы такою же злобой исполнить сердца юношей-студентов и тех слоев простолюдинов, которые могут быть доступны их влиянию. Пользуясь легкомысленной неопытностью одних и обманывая других чрез разного рода переодетых самозванцев, они влекут их к участию в уличных беспорядках, под пули и плети**, имея в виду лишь ту единственную цель, чтобы потом кричать о строгой расправе начальства и поселять озлобление против Правительства.

Разгоряченные, разочарованные юнцы, как учащиеся, так и фабричные, действительно не могут разобраться в том, кто виновники их беды, и готовы верить, со слов своих лукавых руководителей, будто неизбежная строгая расправа с ними есть произвол Правительства, на которое они озлобляются еще более, и затем еще более слепо отдаются во власть зачинщиков мятежа, как кролики, бросающиеся в пасть удава.

А что сказать о преобразовательных толках в нашей печати и в различных общественных собраниях?

Может быть здесь видно попечение о благополучии Родины? Увы, нечто совершенно противоположное! О чем хлопочут они во всех своих постановлениях? Только о том, что выгодно для самих мятежников. О том, чтобы разделять власть с законным Правительством, да о беспрепятственном распространении мятежных идей чрез печать и другие средства, так чтобы никто не имел права ограничивать таких преступников иначе, как посредством судебной волокиты. Вот что легко уразуметь под криками о свободе печати и об отмене административной высылки и административных арестов.

Больше они ни о чем и говорить не имеют, да и что сказать им о России, о Русском народе, которого они не знают, которого изучать не хотят, которого в душе своей глубоко ненавидят?

И вот такие люди пользуются теперь самым широким влиянием на наше юношество, на наше общество. Попущением Божиим оно предано "в неискусен ум творити неподобная и исполнено всякой неправды" (Рим. 1, 29).

Не так, совсем не так совершилось в сегодняшний день февраля сорок четыре года тому назад действительное освобождение меньших наших братии от крепостной зависимости. Там не было ни скандалов, ни крамолы, ни борьбы за свое собственное право, а нечто совершенно обратное, возможное только в жизни Русского Государства: там был государственный и общественный, добровольный и самоотверженный подвиг. Царь и лучшие люди просвещенного общества, никем не понуждаемые, руководимые единственно Божиею правдой и милосердием, напомнили помещикам о том, как незаконно держать в рабстве православный народ – своих братьев, за которых умер Христос и которого многие из них не только мучили непосильным трудом и жестоким обращением, но и калечили нравственно, заставляя сынов народа, вместо любезных ему священных молитвословий, заниматься кривлянием на своих театрах,– растлевая чистоту дев и разрушая священные узы брака.

И вот помещики, в огромном большинстве своем, дружно откликнулись на Царский призыв, и народ, получив свободу, не домогаясь ее, получил не как завоеванное право, но как добровольный дар. Вот это по-нашему, это по-русски, это достойно России, объединенной не через формальное право, но посредством правды Божией и добровольного послушания.

Не то мы видим теперь. Теперь почти все слои общества, как голодные волки, требуют себе всяких прав и льгот, не желая знать нашей общей беды на Дальнем Востоке, да и собственных своих прав, своей настоящей пользы, вовсе не разумея.

Да, воистину, это общественное помрачение, эта нравственная эпидемия, охватывающая просвещенные слои русской жизни, достойны многих слез, если у кого еще остались слезы по прошествии нынешней печальной годины. Всегда холодные к своей Родине, передовые сыны России обрушились на свою мать, увидев ее угнетенною внешним врагом. Чего не сделал бы ни один более благородный неприятель страны, на то дерзают ее неблагодарные сыны. Они злорадствуют всякой малейшей неудаче нашей на войне в то время, как их самоотверженные братья, измученные, истомленные продолжительным походом, видят постоянную смерть пред глазами и спокойно бросаются в ее холодные объятия за Веру, Царя и Отечество.

Итак, смотрите, какое право имеют хвалиться правосудием и братолюбием наши безумные современники. О, печальное, горестное время! О, непростительное, жестокосердное легкомыслие! Поистине, мы видим нечто напоминающее последние дни земной жизни Спасителя, когда народ, возглашавший Ему сегодня: "осанна", через пять дней кричал: "Распни Его, кровь Его на нас и на чадах наших". Не подобную ли противоположность представляют собой народные шествия в нашей столице: в начале прошлого года патриотические и верноподданнические, а в начале нынешнего года мятежные, исполненные себялюбивых требований.

И пусть бы сходили с ума уже давно опьяненные мятежным духом крайние либералы, люди никогда не имевшие ни общественной почвы, ни веры, ни воспитания, ни Отечества: но ведь теперь слова их повторяют и мирные граждане, которые сами ужаснулись бы, если б услышали от кого-нибудь подобные речи полтора года тому назад. Тьма общественного одурманения сгустилась до такой степени, что если Сам Господь не умилосердится над бедною, оскверненною, оплеванною страной нашей, то неоткуда нам ждать избавления. Многие старые люди, любящие свою Родину и свой народ, при виде возносящегося нечестия, молятся теперь только об одном,– чтобы Господь послал им скорее смерть, дабы не видеть нравственного растления своей Отчизны: "довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих" (3 Цар. 19, 4).

И вот, среди таких печальных размышлений, дожили мы до недели Страшного Суда. Теперь мы понимаем, почему о нем не желают слышать современные люди, почему и вовсе неверующие среди них, и те, которые еще не отрешились от некоторых верований, одинаково смущаются и злобятся, когда вспоминают о том, что некогда должен прийти день, когда Господь "во свете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечные" (1 Кор. 4, 5). Они чувствуют, что все их поведение, все их речи есть сплошная ложь, что им чужды всякая любовь и сочувствие к братьям, что они дышат себялюбием, ненавистью и злорадством и что обманывать людей возможно лишь в продолжение недолгого времени, а вечность откроет для всех их злодейское настроение.

Но что переживаем, что думаем о Страшном Суде мы, хотя грешные, но верующие христиане? Скорбь о том, что приходится слышать и видеть, пересиливает в нас страх пред Праведным Судией, и мы снова испытываем то нетерпеливое желание дождаться Его присшествия, которым исполнены были древние христиане. Ей, гряди Господи Иисусе, посрами светом Твоей правды, обнажи сердца и помышления развратителей народа и юношества. Пусть труба Твоего Архангела пробудит уснувшую совесть общества, дабы оно воспользовалось последними минутами земного бытия для покаяния в своем себялюбии, в своей гордыне, в своем разврате, бывших причинами его теперешнего помрачения.

Такова наша первая молитва: но если Господь еще будет медлить Своим праведным судом, то будем умножать свои молитвенные воздыхания о том, чтобы Он не попустил простому Русскому народу заразиться общественным омрачением,– чтобы народ продолжал ясно сознавать, кто его враги и кто его друзья, чтобы он всегда хранил свою преданность Самодержавию, как единственной дружественной ему Высшей Власти, чтобы народ помнил, что, в случае ее колебания, он будет несчастнейший из народов, порабощенный уже не прежним суровым помещиком, но врагами всех священных ему и дорогих ему устоев его тысячелетней жизни,– врагам упорным и жестоким, которые начнут с того, что отнимут у него возможность изучать в школах Закон Божий, а кончат тем, что будут разрушать святые храмы и извергать мощи Угодников Божиих, собирая их в анатомические театры.

Предвещания таких ужасных действий обнаруживались неоднократно на глазах у всех в последние годы нашей печальной действительности.

Впрочем, конечно, прежде чем они успели бы это сделать, сама Россия, через какие-нибудь 25 лет после отмены Самодержавия, перестала бы существовать, как целостное государство, ибо, лишенная своей единственной нравственно-объединяющей силы, она распалась бы на множество частей, начиная от окраины и почти до центра, и притом даже от руки таких народностей, о которых наши газетные писаки даже ничего и не знают, каковы, например, Татары Казанские, Крымские и Кавказские, так смело проявившие себя за последнее время. Такого распадения нетерпеливо желают наши западные враги, вдохновляющие мятежников, чтобы затем, подобно коршунам, броситься на разъединенные пределы нашего Отечества, на враждующие его племена и обречь их на положение порабощенной Индии и других западноевропейских колоний.

Вот то печальное будущее, которое ожидает Россию, если б она доверилась внутренним врагам своим, желающим сдвинуть ее с вековечных устоев.

Не забывай же о них, Русский народ, берегись богохульников, кощунников, мятежников, желающих оторвать тебя от вечной жизни, от ожидания грядущего Суда Божьего и Царства Христова, которого да не лишит нас Господь, которого память да хранит Он в нас,– которого памятью да оградит Он нас от современного развращения. Аминь.

Антоний,

епископ волынский".

______________________

* Произнесено в Исаакиевском соборе 20 февраля 1905 года.

** Намек на 9-е января 1905 г., только что совершившееся, с небольшим за месяц, перед произнесением "Слова".

______________________

С этим "Посланием к русскому народу" грозного волынского епископа,– небесполезно сопоставить полученное мною в 1902 году одно любопытное "Исповедание". Из него епископ увидал бы, до какой степени обессилели перуины, которыми он грозит людям; а читатели увидят, до какой степени у "Неверов" сохраняется более благодушия и привязанности к человеку, заботы о человеке, нежели у держателей земных и загробных перунов. Автор письма – еврей, тот самый, который в феврале 1877 г. написал Ф.М. Достоевскому письмо в защиту евреев и которое вызвало у Достоевского, в мартовском номере "Дневника писателя", знаменитое рассуждение о еврейском вопросе ("Еврейский вопрос", "Pro u contra", "Status in statu" ["За и против", "Государство в государстве" (лат.)], "Сорок веков бытия", "Но да здравствует братство!"). У Достоевского приведены и отрывки из "длинного и прекрасного письма" этого еврея, по которым можно судить, что он и в старости ("Почему я не верю" писано уже на 61-м году возраста) сохранил ту же манеру суждения, жар его, какую имел в молодости, 25 лет назад. Еврея этого я потом видел один раз (он случайно приезжал в Петербург). Он во 2-й раз женат на русской, сравнительно молодой женщине типа "курсистки", ради которой (т.е. чтобы получить право жениться) принял христианство. Очень (до редкости) семейно счастлив, очень любит русский народ, страшно как и всегда болеет за еврейский народ, подавал, еще при Сипягине, ему и другим министрам "записки" о снятии "черты оседлости". Но как еврейство, так и христианство, и всякую вообще религию, и самую религиозность он считает предрассудком, суеверием и темнотою. Между прочим, от него я услышал замечательную фразу, сказанную о чиновниках-сослуживцах: "Все они к Рождеству, к Пасхе просят наградных, и в году тоже стараются получить пособия: а откуда взять русскому народу?? Он нищ. Но самые образованные чиновники точно не понимают, что казначейство и народная котомка – это одно: и народ они жалеют, а себе все-таки просят". Это он ответил на вопрос мой о наградных ли или пособии ему, на что он ответил, что никогда их не получал и никогда не просил (жалованье его 150 р. в месяц). По воззрениям он – либерал с оттенком радикализма,– "Писарев" еврейства или "Русское Богатство" среди евреев. Вот письмо, при котором он прислал мне тетрадь свою:

В-ка, 31 декабря 1902 г.

Дорогой В. В.!

...Посылаю вам мой этюд: Почему я не верю? Не думаю, чтобы вы его могли где-нибудь поместить, хотя бы с целью опровержения... Хотя сам Псалмопевец полемизировал же с негодяем (новол), который в сердце своем говорил, что "нет Бога". Во всяком случае, я ужасно хотел бы, чтобы вы, по крайней мере, указали мне, в двух-трех строчках, в чем главная моя ошибка*,– а что я в чем-то ошибаюсь – это сам отлично чувствую. Рукопись предоставляю в полное ваше распоряжение.

Ваш К-р.

______________________

* Главная ошибка – в физическом представлении вещи не физической; еще скажу (и да простит мне автор) – что его ошибка вообще в поверхностности суждений. Применюсь к дочерям Лира: "вот – не Корделия"!.. Я не хочу сравнить его ни с Реганою и Гонерильею а просто он сторонний "батюшке" человек, лишь присутствовавший при драме деления отца с дочерьми...– В. Р-в.

______________________

ПОЧЕМУ Я НЕ ВЕРЮ?

I

В чем сущность веры, религии?

Всякая вера основана на убеждении (или предположении) людей в существовании личного Бога, имеющего связь (religio), завет и определенные отношения к человеку, которые вызывают определенные обязанности человека к Богу.

На этой почве выросли: Библия, Веды, Евангелие, Коран и прочие религиозные законы и уставы.

Но существуют ли в действительности эти отношения между Богом и людьми, и должны ли существовать какие-либо обязанности человека к Богу?

Логический и правильный ответ на этот вопрос вытекает из выяснения самого главного вопроса:

Что такое, по нашему представлению, Бог?

Убежденные последователи существующих религий Откровения говорят:

– Бог есть живой творец мира и миров, безначальный, бесконечный, всемогущий, всеблагий, вездесущий, всеведующий,– словом, верховное живое существо, которое дает жизнь всему существующему и сознательно управляет всем на земле, во всей солнечной системе, во всей вселенной, доступной и не доступной человеческому представлению и разуму.

Представители же религий, основанных на философии разума, утверждают, что "сознающего, живого Бога – нет, но, несомненно, существует великая, нам непонятная, мировая Сила, которая бессознательно и неведомо для чего вечно творит и разрушает, которая составляет источник жизни всего существующего, цель и смысл которого нам непостижимы".

О том, что нет никакой причинной и сознательной связи между божеством-Силой и человеком и что не могут быть никакие обязанности у человека к этой Мировой Силе, кажется, и говорить не стоит. Мы видим, что силы природы: свет, тепло, движение, электричество, разные космические соединения – вечно действуют и творят без всякой сознательной связи с творимым*. Мы знаем, что целые планеты, солнца, солнечные системы зарождаются из космического эфира и исчезают бесследно**. Было бы нелепо думать, что эта Мировая Сила, которой постичь не можем, имеет какие-либо сознательные отношения к человеку-инфузории***, предъявлять к нему какие-либо требования и что человек-инфузория имеет какие-либо обязанности к этой Силе. Если человеческий разум не допускает больше поклонения (т.е. сознательной связи) солнцу, этому видимому источнику всей жизни всей солнечной системы, признавая, что у этого видимого творца жизни нет никакого сознательного отношения к творимому,– то тем менее можно допустить какую-либо причинную связь между ничтожным атомом, называемым человеком, и величайшею Силой****. творящей по непостижимым для нас законам самое солнце, все солнца, бесконечную вселенную; тем менее могут быть какие-либо обязанности у бесконечно малого существа, человека, к бесконечно великой творящей и разрушающей Мировой Силе*****.

______________________

* Т.е. что есть последствия, а целей нет. Глубокое и важное возражение. Но откуда красота и смысл мира, отчего мир не сумасшедший, отчего нельзя сказать (даже филологически "язык не гнется"): "мир как с ума сошел: точно горох, который кто-то бросил (сумма причин), но никто не собрал" (цели). Нет, мир – собран, собран – в систему: и от этого одного о нем возможны наука, философия, предвидение, как возможно от этого же и любование им.– В. Р-в.

** Слишком мал срок истории и возраст науки, чтобы хотя об одной планете или звезде сказать: "Родилась так-то, умерла так-то". Все – гипотезы астрофизики, без единого наблюдения.– В. Р-в.

*** От объема автор заключает к важности. Этак рассуждать, то придешь к мысли, что лошадь важнее человека, дуб – лошади, скала – дуба, и проч. и что не в Шекспире или Моисее важность, а в племени кафров, пожирающих пленника.– В. Р-в.

**** Автор письма имеет жену и ребенка: в одной 2 3/4 аршина роста, в другом 1 аршин. Итого 3 3/4 арш. человеческого мяса. Ну и что же: он не имеет никакой интимной, любовной и разумной, святой и страшной связи с этими существами, ибо ведь он "не имеет связи даже с целым селом в 1000 человек, через которое проезжает, позвякивая колокольчиком"? Связь имеет с малым и дорогим: и Бог имеет же или может иметь связь (religio) с человеком, несмотря на его объемистую, вообще физическую, малость, вследствие бесконечности его души. Автору надо бы показать ничтожество, микроскопичность, сор души человеческой: чтобы на этом фундаменте доказывать, что Богу "не стоило связываться (religio) с человеком". Но он этого не доказал и, по-видимому, даже не хочет доказывать.– В. Р-в.

***** Весь этот тезис, вся первая глава, космологическая – слаба. Она принимает за существенность дела физику, тогда как вся трактуемая область (religio) имеет своею существенностью нравственную красоту и психическую глубину. Связь через "religio" часто уподобляется "nuptiis", браку (у пророков в Ветхом Завете, в Откровении Иоанна – в Новом Завете). Вот у автора этой его записки есть жена, и мне известно (по другим его письмам), что он именует и чувствует ее "Единственною". Я, став на его точку зрения и аргументируя его доказательствами, мог бы с пафосом этой его записки против религии говорить, что она, его положим Анна Павловна, не только не есть "Единственная",– ибо таковой "единственной" и быть не может среди совершенно подобных ей женщин, не хуже ее лицом и душою, даже выше ее ростом и толще объемом (аргументация г. К-а),– но что "ее даже и нет вовсе в качестве супруги" г-на К-а, что "он вовсе не женат". Автор бы замахал руками, а я стал бы его убеждать: "1) ну, как можно предпочесть единственную женщину среди десятков миллионов других во всем ей подобных, а по оценке других людей (других мужей) и лучших? 2) Да и не только предпочесть, а стать к ней в необыкновенно близкое отношение, до бесстыдства голое, до ужаса интимное, до пожертвования за нее жизнью – дорогое, когда все другие женщины поставлены им на почтительно далекое расстояние, и он к ним абсолютно холоден и безучастен"? Религия во всем подобна браку и есть такое же чудо, как он,– и такая же, как он, существенность и очевидность. Она основана и состоит на избрании Богом человека "в союз" (religio) с Собою: и на открытии этому дорогому существу, Невесте или Супруге (Апокалипсис, пророки), истин изумительной важности, чрезмерной интимности, для всего остального мироздания оставленных сокрытыми. Да, но для этого надо "уневеститься" Богу: истина, особо непостижимая для православных, в Православии, с его духом постничества, сухости и оскопления. Православные не в силах мыслить Бога иначе, как скопцом, и себя в отношении Его скопцами же, скопцами и скупцами, сухонькими, тощенькими, безобразненькими. И вся "религия" для них есть только план и последовательность "смирительного" воспитания человека Богом. По этой концепции Земля населена была зверьми-людьми; но милостивый Бог-смиритель сжалился над людьми и взамен зеленых лугов и диких лесов устроил им Смирительный Дом – "Esslesiam". Это построение есть план и задача смиряющей, укрощающей Церкви: главный принцип которой есть страх и покорность. "Начало премудрости есть страх Божий", а послушание духовенству есть первенствующая добродетель. При наличности этих двух качеств в "верующих", в рабах – "спасение" обеспечено. Но едва рабы заглядывают через забор "спасительного острога", в глубь темных лесов и нескончаемых лугов, как "смирители" приходят в ужас, крича узникам: "Разве вы не слышите, как там воет ветер? Разве вы не знаете, что там бродит хищный зверь? Перепрыгните через забор – и вы будете разорваны, а мы лишимся жалованья". Не эта ли бедная концепция "религии" подняла пафос автора против существа ее, которого он вовсе не видит.– В. Р-в.

______________________

II

Но связывающего и обязывающего начала между творцом и творимым немыслимо допустить и при предположении о существовании Бога, управляющего вселенною целесообразною волею.

Не говоря о том, что всякая воля, желание, хотение, радость, блаженство, удовлетворение, милость, как свойства ограниченного существа, немыслимы у Бога-совершенства, Самоисточника всех сил и всей жизни вселенной,– просто нелепо полагать, что эта всеобъемлющая, живая, всемогущая Сила-Бог, эта всемирная Воля чего-то желает, чего-то требует от ничтожной пылинки-человека, удовлетворена или не удовлетворена мыслями и поступками этого ничтожного творения*.

Если человек не чувствует и не замечает миллиардов инфузорий**, которые он глотает с воздухом, которые живут в его организме и которые он уничтожает миллионами каждым своим движением,– то тем менее мыслимы сознательные отношения всемогущего Божества к инфузории-человеку, копошащемуся ничтожный миг*** в видимом нами мире. Мысль же о том, что Божество направляет жизнь и поступки человека, едва выскочившего из животного состояния и бесследно исчезающего, как пылинка в воздухе; что этому Божеству нужны какие-то обязанности к нему человека,– прямо противоречит и несовместима с понятием о Божестве, как абсолюте и всесовершенстве в самом себе.

Думать же, что этому Творцу вселенной, этому Источнику всех сил нужны жертвы, молитвы, обрезание, крещение, посты, совершение таинств и вообще какие бы то ни были внешние проявления любви, благоговения, повиновения, благодарности, раскаяния и умиления человека,– не только нелепо, но и кощунственно с богословской же точки зрения,– ибо при таком предположении выходит, что Божество уже не абсолютное совершенство, а ограниченная субстанция****.

______________________

* Здесь продолжается все та же ошибка о "малом" и "большом", "макрокосме" и "микрокосме". Да почему же "совершеннейшему" не радоваться и не скорбеть: разве эти феномены уничижительны? Тогда автор будет доказывать, что мухи вечно ревут, а слон прыгает от радости, или что осел волнуется гамлетовскими скорбями, а "несравненно совершеннейший его" Шекспир пребывал в спокойствии сытого осла.– В. Р-в.

** Ну, опять наивности! И ваша жена – "инфузория" в человечестве: а вы ее одну любите больше всего остального человечества.– В. Р-в.

*** Взять "микрокосм" времени: да ведь иногда одна минута или час жизни, день, месяц важнее всего бессмысленного и бесполезного "хвоста" ее. Ньютон жил 80 лет: а закон тяготения открывал год, и этот год был важнее 79 лет!! Есть святые минуты даже у народов: Бородино у русских, Саламин и Платея у греков, Синай у евреев. Краткость как и физический объем суть человеческие категории, и едва ли что значат они в божественном созерцании, где может век быть как секунда и секунда растянуться в век.– В. Р-в.

**** Тут есть полу-истина. Мне тоже кажется, что множественность и дробность всего перечисленного автором – излишня в религии. Человек должен быть только безмерно привязан к Богу, "верен" Ему (именно – как Невеста), не впадая в эту деталь вечных "обнаружений", "манифестаций" и "доказательств" своей любви и верности. А то выходит какая-то "юридичность" отношений "законной супруги", которая после каждой ночи свидетельствуется у нотариуса. Что-то плоское и религии недостойное. Вспомним Эдем, где не было постов и ритуалов, а близость к Богу была как никогда потом. Человек должен только вечно помнить и в сердце чтить Бога: из "обрядов", и то при вдохновении, выбирая лишь кое-что для исполнения, и даже если совсем ничего (Эдем) – то и это неважно и не нарушает обрученности с Богом (Апокалипсис).– В. Р-в.

______________________

III

Но богословы и некоторые философы утверждают, что Божество – несомненно абсолютное совершенство, внешние же признаки любви, повиновения и благоговения человека нужны не Божеству, а самому человеку для достижения последним какого-то высшего идеала; что человек, когда он молится и преклоняется перед Творцом, становится сам лучше, идеальнее и приближается к совершенству творца.

Рассуждение это не имеет разумного основания.

Во-первых, мы не знаем – и не можем знать – ни цели и смысла личной жизни, ни цели и смысла существования всей вселенной,– следовательно, всякое стремление к неведомому идеалу, всякое искание неведомого совершенства, всякая вера, что такие-то и такие-то действия и помыслы приведут нас к намеченной Божеством цели и к неведомому совершенству не имеют человеческой логики и здравого смысла.

Во-вторых, нелепо и прямо смешно предполагать, что неизвестного и непонятного для нас совершенства можно достигнуть через обрезание, крещение, причастие, созерцание, путем постов и молитв.

В-третьих, разнородность способов достижения, предлагаемых нам представителям разных религий, служит лучшим доказательством, что самого совершенства нет. Евреи утверждают, что совершенство, т.е. приближение к Богу, достигается через обрезание и субботу, христиане – через крещение и совершение таинств, буддисты – через созерцание и отречение, магометане – через посты и молитвы, язычники – через жертвоприношение и дикие обряды,– причем многое, что допускается одной религиею, строго запрещается другою – и наоборот. Так не ясно ли, что если требуемое совершенство так разно понимается представителями разных религий; если к предполагаемому совершенству ведут такие, находящиеся в противоречии между собою пути и поступки,– то нет и самого совершенства*.

______________________

* Тут кое-что есть правильное и кое-что ложное. Автор уже слишком бегло всего касается, пошатнув (как думает) фундамент: но и фундамент цел, и подробности, может быть, тоже имеют в себе разные интимные основания, не видные автору. Автор вообще не "супруг" в вере: а не супругу как и объяснить детали семейного отношения? О всем он скажет: "пустое", "пустяки", но мы, поежившись от его порицания, по-вчерашнему приберем дом, устроим постельку, там поставим герань, здесь олеандр, развешаем любимые занавесочки, и словом, устроимся в подробностях тепло и уютно, не придавая им исключительной важности, но помня и думая, что так угодно, мило, дорого Небесному Посетителю нашему.– В. Р-в.

______________________

IV

Но многие мыслители говорят, что если в человеческой натуре есть стремление к идеалу, если многие вечно ищут его, а некоторые находят полное удовлетворение, даже блаженство, в отречении от всего земного, в воображаемом слиянии с великой Волей, называемой Богом,– то это самое доказывает существование идеала, совершенства и Бога,– ибо к "Ничто" никто не стремился бы, никто не искал, не алкал и не жаждал бы познания его.

Увы! это искание, это стремление к неведомому идеалу не более, как самогипноз.

Психология и психиатрия знают бесчисленные примеры развития в ненормальных* мозгах душевнобольных фантастических представлений, грандиозных планов, поэтических комбинаций, которые не имеют никакой реальной почвы. Если вообще трудно определить точную грань между больной и здоровой мыслью**, то в отношении представления о Божестве, религии, взаимной связи между Божеством и людьми – человеческая логика находится в полном хаосе. Логика эта, правда, с веками оздоровляется; от грубых представлений первобытного человека о фетишах, о многобожии, о загробной жизни она перешла к более утонченным фантазиям, к поэтическим и псевдофилософским объяснениям непонятных человеку явлений. Но последние, в области сверхчувственного, всегда оставались – и останутся – неразрешимыми; и объяснять их фантазиями религий, гипотезами мудрецов и самообманом глупцов столь же бессмысленно, как попытка логически объяснить бредни и фантазии душевнобольных***.

______________________

* Ну, ведь нельзя же 100 000 000 "верующих" признать с "ненормальными мозгами", и только одного г. К-а с "нормою человеческого мозга". Почему он думает, что не может быть "самогипнозом" атеизм, как и вера? Если браниться и называть другого "дурак",– то неизвестно, который же дурак: я ли, которому он это говорит, – или он, которому я это говорю. Это разговор, а не философия.– В. Р-в.

** Ну, не так трудно: здоровое и ведет последствия здоровые, а больное влечет больные последствия. Люди и целые народы с ясною и спокойною верою были и лично и народно здравомысленны, крепки, добродетельны. Это можно сказать об язычниках, евреях, буддистах, магометанах, христианах. Только нужно выбросить эксцессы религиозные, юродство и уродство. Сократ был верующий, Ньютон тоже, Моисей и Авраам – тоже: неужели они все "психопаты"? А если бы религиозность, и притом всякая была непременно психопатична: то она на каждом индивидууме отражалась бы непременно болезненно, ломала бы его, как лихорадка организм. Но этого нет. И след. религия есть норма, а не отступление от нее.– В. Р-в.

*** Все это – пустяки, на которых не будет настаивать добросовестный автор, пробежав предыдущие мои возражения ему.– В. Р-в.

______________________

V

Что у человека, во всяком случае, не может быть никаких обязанностей к Божеству – это вытекает из самой человеческой природы. Человек рождается не по своей воле, все его свойства и наклонности, как бы индивидуальны они ни были, составляют продукт эволюции множества предков; он не только раб окружающих условий, но и не свободен в своих помыслах,– следовательно, он не должен отвечать за свои понятия и мысли. Вся природа человека, вся его умственная и душевная деятельность, зависящая, в сущности, от бесконечной цепи причин и условий, направляется, по словам богословов же, высшей Волей, Божеством ("волос не падает" и т.д.). Как же он может отвечать за свои поступки (и помыслы) перед этим Божеством, которое следит за каждым дыханием и движением* человека?

______________________

* Может быть, аналогия между женихом и невестою, супругою и мужем.– опять ответит на это. И жена вправе сказать "я потомок своих предков", но не говорит этого мужу и чувствует виновною перед ним, являясь дурною хозяйкой, или лживою, или лукавою, или изменницею. Есть законы над человеком, но и есть свободная воля в человеке; есть "обстоятельства", горестные, но есть и "идеал", вечно присущий человеку. "Греховная" (как все) девушка, обручаясь жениху, каким-то гигантским порывом точно сбрасывает с себя всю "власть предков" и говорит: "вот – я твоя, верная, правдивая, любящая. Любовь к тебе исцелила меня: и со всеми я буду гадкая ("первородный грех", слабость), а с тобой и в отношении тебя – только хорошая". Так и все религии. Любовь дает силы, религия тоже рождает новые силы в человеке: и посмотрите, как в самом деле "возрождаются" народы, принимая "новую религию", т.е. попросту переходя к вере из фазы потухнувшей, похолодевшей прежней веры.– В. Р.-в.

______________________

VI

Наконец, если допустить, как утверждают богословы и некоторые философы, что и человеку, и самому Божеству нужно, для неведомых нам целей, познание Бога человеком, исполнение таких-то и таких-то заповедей, такое-то повеление, – то почему это всемогущее и всеблагое божество не внушает человеку полного убеждения в существовании Его, Божества, не указывает настоящего, единственного пути* к идеалу? Человек, желая, чтобы низшие существа (животные и проч.) его понимали и любили**, употребляет для этого определенные способы, которыми он. в конце концов, достигает своей цели. Высшая человеческая воля (царь, полководец, мудрец) употребляет прямые, понятные и разумные способы, чтобы люди ее ценили и любили, поклонялись и повиновались***.

Если познание, любовь и повиновение человека для чего-то нужны Божеству, то Оно, понятно, имеет для достижения этого более возможности и средств, чем царь, полководец и мудрец. Почему же Оно не делает этого прямо и просто, без всяких мудрствований и чудес? А раз находится хотя бы один человек, который не признает каких бы то ни было обязанностей к Божеству,– то этим самым доказывается, что Божество не требует**** этих обязанностей, что никаких обязанностей и нет. Отвечать же чем бы то ни было – на этом или на том свете – за непризнание и неисполнение обязанностей к Божеству человек, во всяком случае, не должен, так как в этом виновато, если можно так выразиться – само Божество, которое не вложило сознания их в самую природу человека.

______________________

* Было бы слишком машинно, арифметически "верно". А любовь не так достоверна, как 2x2 = 4, но слаще этого. Я думаю, автор не захотел бы выбрать в невесту себе такую девушку, которая лишена механической возможности измены, физической способности обмана и лжи, которая ему была бы "верна" как доска или сиденье "верно" кучеру, который на нем сидит. Такую бы он не полюбил. И Бог не выбрал себе в "связь", "religio" рабского, и даже хуже – механического существа, которому бы "раз указал" то-то и то-то: и он потек бы туда мертво и механично, как вода из опрокинутой бутылки. Зачем такой Богу? Избирают свободное и гениальное, "привязываются" к капризному и мучительному. Человек, безверием и пороками, измучил Бога; но и умилил Его восторгами, жертвами и любовью. "Такого-то" и нужно было Богу. Вспомнил бы автор, Иаков "боролся с богом" (ночью), Иов – роптал на Него: и оба были любимцами, избранными, драгоценными Богу. Великая черта религии, "знамение" ее. Но мы, русские, правда, ничего в этом не понимаем, зная и приучаясь лишь к "рабству веры" (вина нашего духовенства, едва ли что в религии понимающего).– В. Р-в.

** То-то "низшие существа": вот и проговорился автор. Собаку он приучает к покорности, а у жены постарается возбудить ее. А не "возбудил" – то примирится, по любви, и с непокорностью. Бог мучим человеком (непослушание, пороки) и любит его: и в этом суть релшии. Мы оттого и любим восторженно религию, эту "связь" свою с Богом, любим ее не как царство и правительство, но именно как любовь свою – что при всех заблуждениях своих, во всяких "забвениях" Бога, все же напоследок видели и видим: вон Он любящий Глаз – опять смотрит на нас с нежностью и бережет, и заботится. Тогда-то мы и кричим "осанна", кричим не Начальнику Небесному, а какой-то этой небесной любви, небесному слиянию своему с Творцом миров и человека.– В. Р.-в.

*** Ну, "мудрец" употребляет не такие "прямые" способы, как "полководец и царь" и от этого Декарта и Ньютона чтут больше, чем Веллингтона и Наполеона. Бог, как непременное условие religionis,– взял способы еще менее прямые, еще более нежные, гибкие и хрупкие, вовсе исключив "доказательства", арифметику и научность из свидетельств бытия, могущества и любви своей. Можно так сказать, что все мироздание знает научно Бога, управляемое "прямыми" законами Его, неодолимыми. Но одному человеку Он "открылся" с гибкой и разрушимой для веры стороны, чтобы приобрести его "в любовь", а не "в покорность". И миру Он – Хозяин, а человеку – Жених. Вот тайна.– В. Р.-в.

**** И не "требует", а ждет: что на это скажет К-р? – В. Р.-в.

______________________

VII

Но гордый ум человека, поднимающийся на высочайшие вершины мысли и гения, погружающийся в самые бездонные глубины так называемой души, повелевающий законами природы, создающий чудеса техники, достигающий такого совершенства в области поэзии, искусства, музыки*, не может мириться с мыслью о том, что человек есть продукт минуты, что вся его жизнь есть "дар напрасный, дар случайный", что он исчезает, как мыльный пузырь, и потому он мнит себя частицей какого-то Божества, вместилищем божественной души, будущим небожителем.

Самомнение похвальное, что и говорить; но, к прискорбию, фантастическое и бесцельное. Свойственное избранным натурам, стремление к какому-то высшему идеалу и желание быть в непосредственной связи с божеством столь же непонятно и необъяснимо, как смысл существования земли, солнца, всей вселенной, самого Божества. Никакие мудрецы, никакие умствования не в состоянии уразуметь цель и смысл мирового процесса. Мы видим только явления, но смысл их для нас сокрыт. Понятия о Божестве, который нам дают существующие религии, слишком наивны, чтобы удовлетворить пытливый ум. Гипотеза о существовании сознательного Бога-творца в сущности ничего не объясняет. Закон тяготения – гипотеза, движение земли вокруг своей оси и вокруг солнца – гипотеза, теория эфира – гипотеза, теория света – гипотеза. Но все эти гипотезы все же что-нибудь объясняют; на основании этих гипотез – люди науки открывают законы природы, предсказывают известные явления, которые сбываются. Гипотеза же о существовании Бога-творца, напротив, все спутывает в уме мыслящего человека, ничего логически и разумно не объясняет, ибо, раз нам не дано понять свойства Божества, является примитивный, с первого взгляда – детский, но в сущности самый глубокий и самый проклятый вопрос – кто создал самого Бога?

Приписываемые же Богу свойства менее всего могут объяснить цель и смысл существования всей вселенной, а существующие религии своими сказками и фантазиями о Синае, чудесах, Троице, Голгофе, Воскресении, видениях Магомета и проч., и проч. представляются слишком первобытными и... детскими**.

Богословы и мудрецы в конце концов говорят нам: Божество и его пути непостижимы человеческому уму. Ну, и прекрасно. Непостижимы, так непостижимы. Какое же дело человеку к Божеству? Между тем эти же мудрецы и святоши пишут миллионы томов, чтобы объяснить непостижимое***. Какая нелепость!

______________________

* А, вот то-то: где же теперь "инфузория", "пылинка", "чепуха и сор", не могущая быть взятою в "союз" с Богом? Нет, автора любит Бог; хоть он и брыкается от "союза". Ведь есть и "односторонние" любви; но зачем эта грусть? Бог и без нашей любви к Нему будет нас любить: но для чего эта мука, и не лучше ли "вернуться к Жениху своему" из странствий и ошибок? В. Р-в.

** Все это – поверхностно, "наскоро". И мы пропускаем это без возражений. Человек не входит в подробности; зачем мы станем тащить его туда? Пришлось бы от "аза" до "ижицы" писать книгу.– В. Р-в.

*** Конечно, религия превратилась в "многотомность", и это не из второстепенных причин ее теперешнего упадка. Религия должна быть проста и ясна как цветок, и как он (его жизнь) – тайна.– В. Р-в.

______________________

VIII

Поразительно, что все богословы и философы вовсе не затрагивают вопроса о, так сказать, младенчестве религий Откровения. Казалось бы, что если бы какая-нибудь вера в Божество была истинною, то она должна была существовать, во всей своей истинности и правде, спокон веков*, с колыбели человечества, без всяких изменений и реформ, как ясно для всех существует солнце. Между тем мы видим, что рациональное лютеранство существует всего около 400 лет, магометанство – около 1300 лет, самое христианство – около 1900 лет, иудейство – около 4000 лет, буддийство – столько же. И все считают свою религию истинною, и никто из исповедующих эти религии не задает себе вопроса: почему признаваемая ими истина открылась миру тогда-то**, а не раньше и не позже? Если религии установлены во времени, если все якобы истинные религии так юны в сравнении с человечеством, то не доказывает ли это, что ни одна из них не божественна, а следовательно, ни для кого не обязательна?

______________________

* Ну, т.е. как истина, что 2x2 = 4? Такая материя скучна и для Бога и для человека.– В. Р-в.

** Почему ваша "единственная" (автор в самом деле так, и никогда иначе, называет жену свою) "открылась вам на 45-м году вашей жизни, а вы не молились на нее сразу и даже с самого рождения? Позволю себе эти аналогии, чтобы короче убедить автора.– В. Р-в.

______________________

IX

Вопрос о бессмертии, т.е. о загробной жизни после смерти, тесно связан с ответственностью человека за свои поступки. В нашу задачу не входит рассмотрение этого вопроса, которого не могут решить окончательно и величайшие мыслители. Я допускаю, что отсутствие причинной связи между человеком и Божеством не исключает возможности человеческого бытия после смерти в какой-нибудь форме. Не имея никаких данных для точного определения этой формы, можно, однако, с полною уверенностью утверждать, что ни одна форма бытия по ту сторону жизни, которую рисуют нам представители той или другой религии, не может считаться истинною. Уже одно то, что конфуцианство, буддийство, еврейство, христианство, магометанство – рисуют разные формы загробной жизни, доказывает, что ни одна из них не истинна, ибо Истина может быть только одна*. Возможно только логически допустить, что так как ни материя, ни энергия (сила) никогда не уничтожаются, а вечно изменяются и принимают новые формы, то и человеческий организм, и действующая в нем сила, вероятно, также принимают после смерти какую-нибудь форму бытия, которой мы не знаем.

Но само собою разумеется, что это неведомое нам новое бытие ни к чему нас не обязывает в осязаемой жизни. Не по нашей воле мы получаем жизнь, не по нашей воле она прекращается (самоубийство в счет не идет), и не от нас зависит продолжение бытия в какой бы то ни было форме после смерти,– следовательно, мы ничего в этом процессе изменить не можем.

Многие мыслители, не допуская, чтобы гениальные люди, поэты, праведники, мудрецы превращались в прах наравне с животными, фантазируют о том, что с прекращением видимой жизни они превратятся в более совершенные организмы, сохраняя при том сознание с земною жизнью.

Подобных иллюзий нельзя окончательно отрицать; подобную мысль можно допустить, как гипотезу; но, повторяю, раз эта новая форма бытия будет продолжаться без нашего согласия, раз мы не можем способствовать ни улучшению, ни изменению ее, бесполезно о ней думать, надеяться, радоваться, сокрушаться. Не наше это дело, не нам о нем заботиться.

Думать же, что от наших молитв и постов, от исполнения тех или других обрядов, от тех или других поступков может измениться цель и смысл нашего бытия после смерти,– это все равно, как если бы муха, залетевшая в вагон курьерского поезда, подумала, что от того, что она сядет на ту или другую точку, зависит быстрота и направление локомотива, везущего поезд.

______________________

* Автор (всюду) имеет только арифметические представления об "Истине": 2x2 не 5 и не 3, а единственно 4. Но, например, у меня 5 человек детей, и я их всех (действительно) люблю разно, не сливая привязанности и любования в одну линию, в одну непрерывную нить!! Напротив, нити – разные, от каждого ребенка идет своя ко мне нить. Припоминая и друзей своих, все "уважаемых", я нахожу, что нет двух из них, к коим я имел бы одно и даже схожее чувство. Чувств – много, и все – разные, и, однако, все – истинные!!! – В. Р-в.

______________________

X

Многие в полном бессилии доказать существование Божества и продолжение сознательной жизни человека после смерти, ссылаются на то, что и в том, и в другом убеждены миллионы людей; поэтому они требуют, чтобы это убеждение было принято всеми как нечто непреложное, без всяких размышлений и философствований.

К счастию, один зрячий видит больше, чем миллион слепорожденных; один взрослый человек в одно мгновение обнимает и обхватывает больше явлений, чем тысяча детей в продолжение года. Мыслящим людям известно, что стадное верование в Божество, в загробную жизнь, в возмездие имеет свое начало в доисторической эпохе, когда люди, едва вышедшие из животного состояния, видели во всякой силе, которой они не могли себе объяснить, Божество: боготворили мертвецов, поили и кормили их и связывали свою жизнь со смертью родителей и родоначальников. Путем эволюции это верование с веками приняло более утонченную форму. Но из дегтя, как его не очищай, душистое вино не выйдет; как ни облагораживай суеверие, оно не может превратиться в откровение и просветление. Умственный мрак никаких утешений дать не может.

XI

Но представляется вопрос громаднейшей важности:

Как жить, какие будут и должны быть отношения между людьми и обязанности людей друг к другу без верования в правящую волю Божества и в продолжение сознательной жизни за гробом?

История культуры нас поучает, что жизнь человека становится легче и удобнее при помощи союзов: семейных, общинных, государственных. Союзы эти возникли и окрепли не во имя Божества и бессмертия, а на почве самосохранения и пользы личности, рода и племени. Еще до появления человека на историческую сцену, подобные союзы выработались среди некоторых групп животных, птиц и насекомых (пчел, муравьев), которые путем эволюции и подбора стали инстинктами. У людей эти союзы не превратились в инстинкты, но с веками они все улучшаются и совершенствуются. С полной уверенностью можно, поэтому, предсказать, что и без всякой идеи о Божестве и бессмертии, которой, конечно, нет у пчел и муравьев*, люди со временем выработают такой modus vivendi, такие формы и условия общежития, которые будут основаны исключительно на законах разума и справедливости. Разум же говорит, что если человек, как член общества (союза), желает пользоваться благами, вытекающими из существования последнего, то он должен нести определенные к союзу обязанности, без которых немыслим сам союз. Затем с развитием культуры, с накоплением знания и опыта, неизбежно увеличивается сумма благ, которые возможно извлечь из сил окружающей природы,– а с улучшением условий жизни, личность получает высшее развитие и возможно полное удовлетворение потребностям ее физической и умственной природы. Если же обязанности личности к союзам будут основаны на правде и справедливости, то они не потребуют от нее больших жертв, не будут ее стеснять и не уничтожат ее индивидуальные особенности и наклонности.

______________________

* Это еще вопрос: они "исполняют" Бога, человек Его "ищет" (закон и любовь). Тело мое химию не знает, а живет – по химии. Так весь мир "по Богу": кроме человека, страшного, неизмеримого, "как божество", который один только и смог и сумел как бы оторваться от сотворившего его Солнца, чтобы затем тяготеть к нему порывами гениальными и свободными,– "ангелоподобными". Поезд идет по рельсам, и рельсы "знают" поезд, но поезд не "любит" рельсов. А дорожка лесная и не ждала, что на нее вступлю вот я: а как я люблю ее!! – В. Р-в.

______________________

XII

По законам разума и справедливости, руководящим принципом поведения человека в союзе должна быть не заповедь: "люби своего ближнего, как самого себя", высказанная Моисеем неоднократно (Левит, гл. 19, ст. 18 и 34) и повторенная Христом, которая не соответствует человеческой природе, а жизненная мудрость, высказанная, как главное правило поведения, еврейским же мудрецом Гиллелем, жившим до Рождества Христова, именно:

Не делай ничего того, что вредно твоему ближнему*.

В это правило, как глубоко определил великий гуманный равви, укладывается все учение, вся этика, а по-моему – и все социальные принципы человеческого общества. Если А. допустит себя сделать то, что могло бы быть вредно для Б., то он должен согласиться, что и Б. может дозволить себе то, что вредно ему, А. Ясно, что при таком порядке немыслим никакой разумный прогресс, никакие условия улучшения человеческой жизни.

Что касается положительного добра, в котором люди по своей физической природе и организации так часто нуждаются (каково учреждение больниц, приютов и убежищ для больных, детей, беспомощных) и которое, с первого взгляда, связано с признанием Божества и бессмертия,– то при устройстве общества на началах разума и справедливости, оно может осуществиться и без религиозных импульсов**. Во-первых, при неделании зла люди менее будут нуждаться в общественной помощи; во-вторых, при лучшем устройстве общества, всякая необходимая членам общества помощь будет организована так разумно, что она не будет в зависимости от побуждения и произвола той или другой личности. Наконец, если будет меньше зла, то потребуется и меньше положительного добра, которое теперь совершается как жертва, и потому оно произвольно и так несущественно.

______________________

* Я бы сказал: "со всеми благодушествуй". И прибавил: "а козни врагов обращай в комизм".

** Со всем этим я глубоко согласен. Это Достоевский наклеветал на человека, что "без Бога и веры в загробную жизнь люди начнут пожирать друг друга". Прежде всего, они при "вере" и "в Бога, и в загробную жизнь" жгли друг друга,– что едва ли лучше пожирания; и жгли веками, не индивидуально, а церковно. Но оставим эти старые истории. Для меня совершенно очевидно и из непосредственных фактов мне известно, что люди совершенно не верившие в Бога и в загробную жизнь были людьми в то же время изумительной чистоты жизни, полные любви и ласки к людям, простые, не обидчивые, не завистливые. Мне ужасно грустно сказать,– ибо это есть страшное испытание для всякой веры,– что этих особенно чистых и особенно добрых, правдивых и ласковых людей я встречал почти исключительно среди атеистов. Это до того страшно и непонятно, что я растериваюсь: но должен сказать, что видел. И у этих людей нет никакой меланхолии, так что они "не от грусти добры", напротив – превеселые. Веселые, здоровые, друг к другу изумительно внимательные и вспомоществующие: и без всякой веры "в чох"" и "глаз", "рай" и "ад", "Бога" и "душу". Так что, очевидно, социальное строительство может или могло бы произойти вовсе без религии и чувств к Богу. Я думаю, только, что это индивидуально грустно было бы. Мне было бы грустно! Я, если бы и один остался верующим на земле – остался бы верующим; и если бы мне сказали, что я "никому не нужен с моею верою", все же я остался бы с нею. Может быть от того, что я худ? Может быть. Но и говоря так, я все-таки подтверждаю, что неверующие люди почему-то лучше верующих. Все это ужасно грустно. Чтобы, однако, не обидеть и верующих, я должен сказать, что и среди их наблюдал людей изумительной отзывчивости, красоты и тишины души: но только это бывало как личное исключение, а у неверов это – в толпе, толпою.– В. Р-в.

______________________

XIII

Но как устроить, чтобы отдельные личности не имели власти и возможности делать вредное и зло другим личностям? Решение этого вопроса составляет более задачу социологии, чем религии. Последняя в течение тысячелетий ничего почти не сделала для облегчения страданий человечества. Напротив, все религии божиею милостью, в том числе и религия любви и сострадания, христианство,– санкционировали деление людей на касты, рабство во всех его видах, религиозные войны, инквизицию, пытки, казни, неравномерное распределение труда и богатства, беспричинное человеконенавистничество и всякий деспотизм*. Все это зло совершилось и совершается во имя религий, проходит красной ниткой по всей всемирной истории и составляет главную суть. Между тем все освободительные начала, все великие дела, совершающиеся для блага человечества, все попытки сокрушить деспотический строй государств, все гуманные инициативы в пользу трудящихся масс – выросли и развиваются на почве разума и справедливости, помимо бредней религии о Божестве.

И замечательно, что идеи, основанные на разуме и справедливости, сделали такие, сравнительно, колоссальные успехи в какие-нибудь полтора века, в течение второй половины XVIII и XIX столетий,– тогда как религии на протяжении тысячелетий не только не принесли никакой осязаемой пользы человечеству, но творили и творят положительное зло, порабощая ум и волю человека**.

И если горсточка людей науки и разума, вопреки яростному сопротивлению официальных представителей религий, достигла в короткое время таких полезных результатов в благоустройстве хотя бы рабочих масс, каковы: школа, больницы, эмеритуры, взаимное страхование, сокращение числа рабочих часов,– то вполне можно рассчитывать, что с упразднением религиозных предрассудков и бредней, с расширением знания и опыта, с просветлением умов, сумма положительного добра превзойдет сумму царствующего теперь зла, и что идея справедливости, хотя бы в формуле: "Не делай ничего того, что вредно твоему ближнему",– сделается регулятором человеческих судеб***.

______________________

* Вне всякого сомнения, если бы "типично религиозные люди" были "типично добрые", то и "религия" была бы типично "доброю", "благодеющею". Но на самом деле этого никогда не было, и "религия" никогда не возмущалась никаким злом (исключения не в счет), потому что "религиозные люди" всегда были изумительно равнодушны к добру и злу. Типичные примеры: доктор Гааз и митрополит Филарет, папы и ученые. Между тем наука никакой особенной морали не проповедует. Но она оставляет человека "самим собою" (язычником). И человек "сам собою" и растворил (или растворяет) темницы, кормит, поит, лечит, в то же время шутя, забавляясь, веселясь ("религиозные" обычно плачут, или "раздумывают о чем-то").– В. Р-в.

** Все это грустная истина.– В. Р-в.

*** Мысли эти (все вообще) "против религии" имеют в себе ту долю правды и очевидности, что религия действительно нуждается в огромном упрощении. Пусть растет "как цветок", у человека и народов; и хоть вовсе не растет у кого и где-то все равно. "Томы" о ней решительно надо выбросить. Но вот вздохнет кто-нибудь; умирая кто-нибудь посмотрит с грустью на закат солнца: "больше его не увижу". И кто-нибудь старым воспоминанием вспомнит слова нашей всенощной: "видевши свет вечерний поем Отцу, Сыну и Святому Духу – Богу". А не вспомнит он этого – пусть и не вспомнит. Будем расти как цветы у Бога. Гиллель все-таки был "верующий", и такой – добрый: Может быть когда-нибудь, через тысячу перерождений и возрождений, мы дождемся же такой меры и веры и добра, что "веровать" и будет значить только "быть добрым", а "всякий добрый" будет и "веровать",– не уторопленно и напряженно, а ясно и покойно, как "растет" цветок.– В. Р-в.

______________________

XIV

Остается сказать еще несколько слов по вопросу о так называемой нравственности, о половых отношениях между людьми при отсутствии нормирующих их религиозных правил.

Если нет Божества, если у человека нет никаких обязанностей к Божеству, не воцарится ли в человеческом обществе полный разврат, от которого последует вырождение человеческого рода?

Не говоря о том, что ни одна религия не уничтожила так называемого разврата, а лишь слегка, едва заметно смягчила его; что некоторые религии, как известно, даже поощряли культ любви: что некоторые религии вызывали в жизнь аскетизм, который, в конце концов, также ведет к вымиранию,– следует уразуметь раз навсегда, что правильные и рациональные половые отношения между людьми могут быть урегулированы не религиозными бреднями и таинствами, а научными законами физиологии и гигиены, а также социологии в широком ее значении.

Несвоевременность половых функций (в незрелом возрасте), их излишества, происходящие от них болезни, истощение человеческого организма, половая неврастения и извращение – все это составляет одну из главнейших задач физиологии и гигиены, но ничуть не религии, как функции питания, которые также допускают всевозможные вредные отклонения,– и которые, однако, не нормируются религиозными предписаниями и не составляют предмет "таинств".

Если и животные, у которых половые функции не регламентируются ни идеею о Божестве, ни законодательством, не вырождаются: то тем менее можно опасаться за свободный рост человечества, тем менее можно допустить вырождение его от свободных половых отношений, при урегулировании их законами физиологии и гигиены.

Что касается возможности, при устранении вмешательства религии в половые отношения, разрушения существующего среди культурного общества семейного начала, а вместе с ним и общественного,– то это уже прямая задача социологии, как и все другие начала этики и взаимные отношения между членами одного и того же союза. Божество тут уже ни при чем.

Поэтому, если прельщаемся мыслью, что при устройстве общества на началах разума и справедливости, жизнь станет радостнее и целесообразнее, то позволено также надеяться, что тогда поведение человека в отношении половых функций будет нормировано тем же принципом, который должен регулировать поведение человека вообще среди членов союза:

Не делай ничего тоги, что вредно другому.

*

Резюмирую все вышеизложенное:

1) Существование Божества, как сознательного Творца вселенной и сознательно ею управляющего, ничем не доказано.

2) Мировая сила, все творящая, непонятна и непостижима для нас.

3) Ни Божество, как сознательный Творец вселенной, ни Мировая Сила – не имеют никакой живой, непосредственной связи с человеком.

4) Человек не имеет никаких обязанностей ни к тому, ни к другому Божеству, если бы оно и существовало.

5) Идея о Божестве не врождена человеку, а привита ему средою и воспитанием.

6) Разнородные формы и требования разных религий доказывают, что ни одна из них не истинная, ибо истина только одна.

7) Если бы Божеству для чего бы то ни было нужны были познание, повиновение и любовь к нему человека, то оно вложило бы эти свойства в самую природу человека.

8) Возможное продолжение бытия человека после смерти в какой-нибудь форме ни к чему его не обязывает.

9) Благие отношения между людьми скорее установятся законами разума и справедливости, чем правилами религий.

10) Религии до сего времени санкционировали всякое зло.

11) Крупица добра, встречаемая в обществе людей, есть дело науки и разума, а не религии.

12) Половые отношения должны регулироваться законами физиологии и гигиены, а не правилами религий.

13) Разумное устройство семейного начала есть дело социологии, а не религии.

14) Главное – и единственное – правило поведения человека среди себе подобных:

Не делать ничего того, что вредно другому.

А. К-р.

Везде у автора в рукописи "божество" вместо "Божество".– Уже из замечательного недоумения его (ни от кого из русских я не слыхал): "как просить прибавки к жалованью, когда народ так беден?" – видно, что писавший – добрый человек и хороший член всякого возможного "союза" (общества, корпорации, государства). Но и кроме того, кто умеет по стилю письма судить о человеке,– увидит, что это – правдивая и ясная душа, "каких дай Бог". Если же эту атеистическую записку сопоставить с злобною речью волынского "владыки" о Страшном Суде, то контраст выйдет поразительным: того очевидно нельзя пустить ни в какой "союз", корпорацию, государство, да он угрюмо и сам никуда не войдет иначе, как с условием и целью сесть всем на головы и стать над всеми "владыкою" (так и именуют себя: "мы – владыки"). Вот, может быть, лучшее объяснение и гонимого теперь всюду папства, и наших русских "обер-прокуроров", этой незаметной и вкрадчиво-ласковой формы "со всем этим покончить". Но если папство даже вовсе пропадет, и "владык" не останется иначе как "в ливрее" на запятках государственной кареты: то все же останусь я, мой сосед, кто-нибудь, маленькие, незаметные, кто иначе, чем все, взглянет не великую Божию тайну – мир, поймет как неисповедимость – судьбу свою, почует какую-то связь межзвездных бездн с своею совестью, как стрелка компаса, "такая крохотная" (возражение К-ра), чует же перемены на поверхности солнца, неизмеримые и в неизмеримой дали; и скажем мы все, братьям и братья: "не хорошо нам теперь одним, грустно, тяжело; мы хороши и Бог, правда, не необходим нам: но оттого именно, что мы хороши и счастливы, допустим ли мысль, чтобы никто не полюбовался нами, не утешился нашим видом, как дети наши играя – не думают, чтобы кто-нибудь за ними следил: и однако мы именно и непрерывно любуемся ими. Так и цветы не знают, что человек ими наслаждается: а он – наслаждается однако. И все в мире смотрится друг в друга, все связано, не рабством и господством, но вот этим соединением, religio, nuptiae. Соединен и человек с целым миром – супруг его, и сам он – Невеста Бога. Вот корень наук и философии, и корень веры и вер". Папы похолодеют, но эта вера – никогда не похолодеет. Скажу последний совет и К-ру: "не делай ничего того, что вредно другому" (Гиллель) – "не делай этого и Богу".

В.

Розанов