Достоевский

о женщинах

РОССИЯ

и ЕВРОПА*

эссе о духовных течениях в России

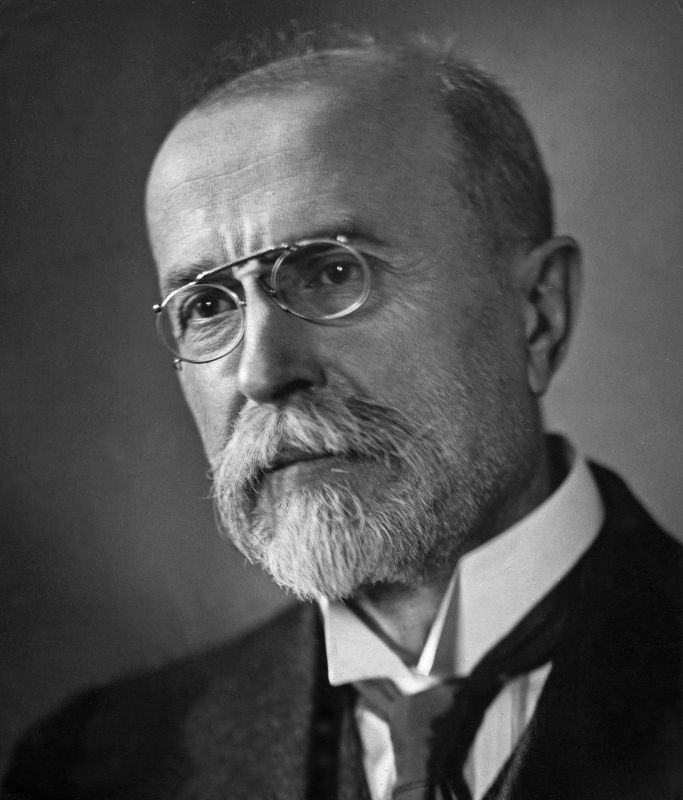

Томаш Гарриг

МАСАРИК (1850-1937)

Чехословацкой Республики (1918-1935)

Чешский социолог и

философ, общественный и государственный деятель,

один из лидеров

движения за

независимость Чехословакии,

а после завоевания

ей независимости — первый

президент республики

БИОГРАФИЯ

Отец, Йозеф Масарик, был

словаком из венгерской

части Австро-Венгрии, мать, Тереза Масарикова (в девичестве —

Кропачкова), —

немкой из Моравии. Масарик родился в простой рабочей семье. Учился

в Брно, Вене и Лейпциге (среди его учителей

были Франц

Брентано и Вильгельм Вундт), в 1882 стал профессором Пражского

университета.

Его работы были посвящены истории философии (в том числе написал книгу

о

русской философии, печатался в России на русском языке), социологии и

истории;

рано начал выступать как идейный вдохновитель национального движения.

Степень

доктора философии он получил, защитив диссертацию на тему:

«Самоубийство как социальное

явление». Основал влиятельный журнал «Атенеум. Журнал литературы и

научной

критики». В частности, Масарик был координатором деятельности учёных на

страницах «Атенеума» по разоблачению подложных рукописей Вацлава Ганки

(утверждая, что истинный патриотизм не может основываться на подделке).

«Великое не может быть великим, если оно лживо» — таков был девиз

всей его

жизни.

Депутат

парламента австрийских земель (рейхсрата)

в 1891—1893 и 1907—1914. Годы Первой мировой войны провел в Швейцарии,

Италии, Великобритании,

Франции, России, США, где активно агитировал общественное мнение

Антанты за

независимость Чехословакии именно в таких границах и признание

«чехословаков»

особой нацией. После падения Австро-Венгерской империи был заочно

избран

(будучи в США) в 1918 первым президентом Чехословацкой республики;

через месяц

вернулся в страну.

Масарик

являлся политическим и духовным лидером

независимой Чехословакии (имел полуофициальное прозвище

«батюшка» — Tatíče),

воплощением этичной борьбы за независимость и создания нового

государства; для

него характерно высказывание: «Всякая разумная и честная политика есть

реализация и укрепление принципов гуманизма. Политику, как и все, что

мы

делаем, следует подчинять этическим принципам. Политику, как и всю

жизнь человека

и общества, я не могу понимать иначе как sub specie aeternitatis». Ещё

при его

жизни сложился официальный культ Масарика —

«Президента-освободителя»;

значительный вклад в формирование «масариковского мифа» внёс Карел

Чапек, автор

многотомных «Бесед с Т. Г. Масариком». Поклонник

англо-американской

культуры, Масарик стремился к созданию либеральной многопартийной

демократии, с

допущением национальных меньшинств в политику, однако как идеолог

«чехословакизма» допускал антинемецкие высказывания. После его отставки

в 1935

президентом был избран многолетний министр иностранных дел Эдвард

Бенеш.

Масарик умер в 1937 году в своём имении Ланы, за год до краха созданной

им

Первой Чехословацкой республики.

Его жена,

Шарлотта Гарриг, чью фамилию он взял как

второе имя, была американкой и во время Первой мировой войны

арестовывалась

австрийскими властями. Их сын Ян Масарик был министром иностранных дел

чешского

эмигрантского правительства и затем в 1945—1948 гг.; погиб после

коммунистического переворота при невыясненных обстоятельствах. У Томаша

и

Шарлотты было ещё трое детей.

РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ II

(карамазовщина)

1

Юного героя «Подростка» в

течение всего отрочества мучают два вопроса – Бог и его существование и

женщины, точно так же, как и самого Достоевского. Произведение всей его

жизни,

которое поначалу должно было именоваться «Атеист», а потом «Жизнь

(жития –

ред.) великого грешника», наконец получило название «Братья

Карамазовы»;

карамазовщина, карамазовская болезнь была тем самым возведена на

уровень

атеизма, Иван – одновременно и Фауст, и Дон Жуан.

Нам представлены четверо братьев

Карамазовых и их отец, карамазовщина в крупных масштабах, карамазовщина

целого

поколения в различных степенях и формах. Мы видим отца Карамазова,

который и

внешне и образом жизни напоминает извращенных, больных римских цезарей;

видим

живущего слепыми инстинктами Дмитрия, а также философа Ивана, который

перед

лицом атеистической дилеммы – иезуитство в духе Великого инквизитора

или

самоубийство – хочет прожить в традициях карамазовщины хотя бы до

тридцати лет,

ибо, как он говорит, любит жизнь больше, чем смысл жизни, и остается

жить

вопреки логике. Даже честный монастырский послушник Алеша признается,

что он

тоже Карамазов. Четвертый Карамазов – Смердяков, уже сама его фамилия

(смердящий)

указывает на то, что перед нами самая низкая разновидность

карамазовщины; ведь

он был преступно зачат со слабоумной женщиной в приступе извращенной

страсти...

Тут, я говорю, перед нами in

nuce[2]

вся карамазовщина, причем – обратим на это внимание – в женском образе.

Нужно

учесть, что Наташа любит Ивана, но неожиданно воспламеняется любовью к

князю,

однако, несмотря на это, довольно долго, да, собственно говоря, все

время,

любит и Ивана или хотя бы колеблется между

обоими. Эта двойная игра любви

постоянно

повторяется – в «Идиоте», в «Подростке», в «Карамазовых».

Наконец, в «Преступлении и

наказании» мы видим Соню, проститутку, которая спасает Раскольникова, –

собственно, это одна из прекраснейших, если не самая прекрасная женская

фигура

у Достоевского, хотя бы женщина с абсолютно нормальной любовью.

Нормальную любовь, нормальные

отношения между мужчиной и женщиной Достоевский, по сути дела, вообще

не

изображает; все мужчины более или менее сексуально испорчены, а потому

уже не наивны

в любви к неиспорченным женщинам, а по меньшей мере сентиментальны, как

правило, эксцентричны, фантастически эксцентричны, вплоть до

ненормальности и

извращения. Если бы кто-нибудь проанализировал эту проблему подробнее,

он мог

бы составить целый ряд типов и градаций, начиная с сентиментальной

романтики и

кончая патологической извращенностью. Вот Версилов, который удаляется в

деревню

с сентиментальными романами «Антон Горемыка» и «Поленька Сакс»[3]

и вскоре после того отнимает у своего крепостного жену; по другую

сторону стоит

в «Подростке» гимназист Ламберт, хлещущий обнаженную женщину кнутом, и

т.д. –

тринадцатилетний подросток, наблюдавший эту сцену, в ярости бросается

на своего

старшего товарища и бьет его.

Ставрогин, идейный глава

«бесов», был членом тайного общества извращенцев, в котором

насиловались и

дети; Шатов прямо спрашивает Ставрогина, правда ли, что у него мог бы

поучиться

и маркиз де Сад, правда ли, что он губил детей? Ставрогин отвечает

уклончиво,

не отваживается отрицать членство в обществе, но говорит, что детей он,

дескать, не обижал, – то есть, очевидно, остальные, с кем он был в

интимном

общении, это делали. И Ставрогин женится на бедной, хромой и слабоумной

женщине

– из каприза, чтобы насладиться муками укоров совести. «Моральное

чувственное

сладострастие» – таков диагноз Достоевского, и еще приводится эпизод с

губернатором, когда Ставрогин в обществе, на глазах у всех вдруг кусает

за ухо

высокочтимого, достойного губернатора, своего друга и благожелателя.

Старый Карамазов, его отношение

ко второй жене, матери Ивана и Алеши (как он выводит ее из себя),

насилие над

слабоумной Лизаветой, его неясное отношение к Грушеньке, которая

одновременно

столь же неясно относится к его сыну Дмитрию, и т.д. и т.п. – вот целая

галерея

персонажей, которых следовало бы послать в санаторий Краффт-Эбинга.

Я уже приводил в качестве

примера психологию «безумной» любви Наташи: она должна мучить того,

кого любит.

Надо иметь в виду, что Наташа – девушка неиспорченная, дитя честных,

порядочных

родителей, и все же она «инстинктивно» стремится к любви, которая ей же

самой

будет доставлять мучения. Настасья Филипповна, изнасилованная и

соблазненная,

утрирует психологию Наташи: Рогожин, пишет она Аглае, «до того меня

любит, что

уже не мог не возненавидеть меня»[4],

– и Рогожин убивает столь болезненно любимую им женщину.

Увлеченные мистикой новейшие

почитатели Достоевского находят в его сексуальной психологии прямо-таки

неожиданные откровения о сексуальной жизни и связывают эти откровения с

мистикой Достоевского и его эпилепсией, – мол, только мистически

настроенный

эпилептик мог так анализировать сексуальную жизнь. При этом явно или

молча

допускают или намекают на то, что Достоевский и сам наверняка имел

такой

ненормальный опыт.

«Мы все до единого Федоры

Павловичи», – сказано в «Записной книжке»; постоянное появление

ненормальных и

извращенных характеров и интерес Достоевского к ним – бесспорно,

биографический

знак. Тургенев открыто сравнивал Достоевского с маркизом де Садом[5].

Возможно, когда-нибудь мы узнаем об этом что-либо более определенное, я

же

основываюсь лишь на том, что Достоевский опубликовал, и нахожу

достаточно

внутренних доказательств того, что Достоевский [был в сексуальном

отношении

ненормален; когда, как долго, в какой мере – в этом очерке я доказывать

не

хочу. Если бы на то было время и место, можно было бы путем подробного

хронологического

сопоставления отдельных произведений собрать достаточно материала,

чтобы

ответить на эти вопросы. Из его писем мы знаем, что в двадцать пять лет

он

влюбился в жену другого; свою первую жену (вдову!)[6]

он безгранично любил, – она его любила так же горячо, и все же они не

были

счастливы, в чем Достоевский винит ее: она, мол, обладала своеобразным

характером, подозрительным, с болезненной фантазией, оба мучили друг

друга

ревностью. (Жена умерла от чахотки!).

Женские фигуры у Достоевского, к

которым он сам испытывает наибольшую симпатию, принадлежат к особого

рода

полусвету – типичны Настасья Филипповна в «Идиоте» и Грушенька в

«Карамазовых».

Это женщины, которые в ранней молодости были обмануты или изнасилованы.

Грушенька, которую он весьма

определенно изображает как русскую красавицу, всем своим женским

поведением

полудитя-полукуртизанка. Упомянутые увлеченные мистикой почитатели

Достоевского

нашли в этих женских типах нечто демоническое; сомневаюсь, можем ли мы,

опираясь на изображение Достоевского, всех их назвать демоническими; их

характер и жизнь разгадать не так уж трудно.

Женщины Достоевского слабы и

пассивны, и их слабость большей частью социально обусловлена. В доме

родителей

они подчинены патриархальному абсолютизму или остаются совсем

необразованными;

в обоих случаях существующий общественный порядок до определенного

времени не

позволяет им быть самостоятельными, а потому они избирают проституцию

как выход

экономический и общественный. Соне и в голову не приходит принять

непоколебимое

решение, что она какой-либо честной профессией найдет средства

пропитания для

себя и семьи, – она идет и продается за золото. Не иначе хочет

поступить и

Катерина Ивановна – чтобы спасти отца, она приходит к офицеру, которому

намерена отдаться за 4000 рублей. И наконец, гордая, целомудренно

гордая сестра

Раскольникова: Достоевский изображает Дуню почти как шекспировскую

Порцию[7],

но в конце концов она оказывается слабохарактерной девушкой, которая,

чтобы

спасти семью, собирается выйти замуж за глупого, противного человека. И

к таким

решениям эти женщины приходят с самоочевидностью, от которой сжимается

сердце!

И заметим: Достоевский восхищен

пушкинской Татьяной, видит в ней идеал русской женщины. Но и эта

удивительная

Татьяна по желанию родителей вышла замуж за старого и, разумеется,

нелюбимого

генерала!

Русская женщина (Достоевский

превозносит её в «Дневнике») не лжет так

много, как мужчина, но все-таки лжет, если таким образом торгует собой.

Но

Достоевский этого вообще не замечает, и вот являются мистики и приходят

в

восторг от демонизма, тогда как на самом деле униженные,

изнасилованные,

слабохарактерные женщины мстят своим соблазнителям, и эта мстительность

определяет характер их отношения к мужчинам.

Какой социальный фон, какую

пропасть должен видеть социолог в Соне: «Сонечка, Сонечка Мармеладова,

вечная

Сонечка, пока мир стоит!»[8].

Несмотря на то что Достоевский

превозносит пушкинскую Татьяну как идеал русской женщины, сам он не

может

создать сколько-нибудь близкую ей фигуру. Женщины, у которых

присутствуют романтически

дразнящие и волнующие черты, безжизненны, сконструированы схематично,

или это

просто персонажи, созданные в

результате холодного наблюдения,

которым

Достоевский не симпатизирует, которые ему чужды. К первой категории

принадлежат

такие персонажи, как Нелли («Униженные и оскорбленные»), Неточка

Незванова

(повесть того же названия), мать в «Подростке»,

проститутка Соня; прекрасной

фигурой была бы сестра

Раскольникова, но к ней автор относится холодно. Во всех этих

персонажах бросается

в глаза пассивность, ведь и женщины как Грушенька становятся активными

только

после своего падения, и их активность, собственно говоря, проявляется

только в

попытках мести.

И все же у Достоевского есть

один активный женский характер: Варвара Петровна [Ставрогина] –

разумная вдова

и мать, предусмотрительная хозяйка, единственный полюс спокойствия в

клубке

нигилистической бесовщины. Впрочем, эта фигура в русской литературе,

описывающей

эпоху крепостничества, появляется довольно часто.

[1] Достоевский Ф. М. ПСС.

Т. 3. С. 202.

[2] В зародыше

(лат.).

[3] «Антон Горемыка»

(1847) – роман Д. В. Григоровича; «Полинька Сакс» (1847) – повесть А.

В.

Дружинина.

[4] Достоевский Ф. М. ПСС. Т.

9. С.

380.

[6] Мария Дмитриевна

Исаева-Достоевская (1825 или 1826–1864).

[7] Порция – героиня комедии

Шекспира «Венецианский купец» (1596).

[8] Достоевский Ф.

М. ПСС.

Т. 6. С. 38.

* по книге

Т.Г. Масарик

– «Россия и Европа». Эссе о духовных течениях в России. Книга III.

Части 2-3. Санкт-

Петербург. Издательство Русского Христианского гуманитарного института.

2003. –

576 с.

В оглавление ТРМ №23